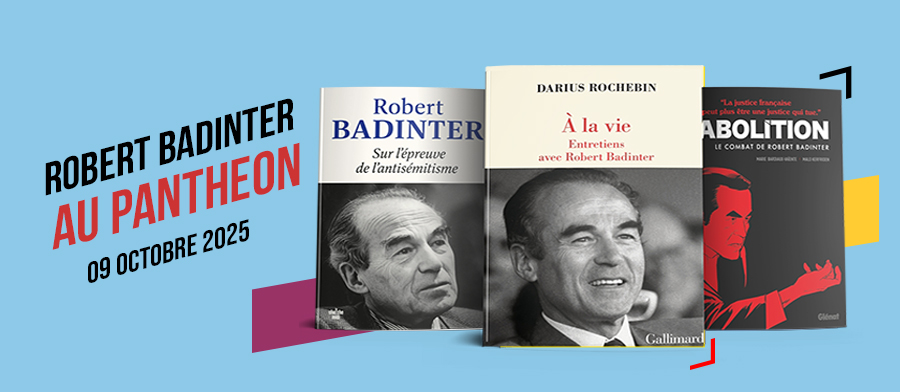

Robert BADINTER au Panthéon

Robert Badinter

A propos de Robert Badinter

Robert Badinter au Panthéon : hommage à l'artisan de l'abolition

Robert Badinter entre au Panthéon le 9 octobre 2025, quarante-quatre ans jour pour jour après l'abolition de la peine de mort qu'il a portée comme ministre de la Justice. Cette panthéonisation honore l'avocat, homme politique et auteur qui a marqué l'histoire judiciaire française par son combat humaniste. Découvrez l'œuvre littéraire de cette figure emblématique, ses mémoires politiques et ses réflexions sur la justice à travers une sélection d'ouvrages incontournables.

Panthéonisation de Robert Badinter : cérémonie du 9 octobre 2025

Date symbolique : 44 ans après l'abolition de la peine mort

Cette coïncidence temporelle revêt une portée mémorielle exceptionnelle. Le choix du 9 octobre 2025 pour honorer Robert Badinter n'est pas fortuit : c'est exactement à cette date, en 1981, que la loi portant abolition de la peine capitale fut promulguée par François Mitterrand.

Cette synchronisation parfaite entre l'hommage posthume et l'anniversaire de son plus grand accomplissement transforme la cérémonie en véritable célébration des valeurs humanistes.

Déroulement de la cérémonie nationale

La cérémonie officielle débute à 18h30 par la remontée solennelle de la rue Soufflot, spécialement aménagée pour accueillir le public. Le cortège progresse vers le Panthéon où Emmanuel Macron, Président de la République, accueille le cercueil sous la nef du monument.

Guillaume Gallienne interprétera des extraits de Victor Hugo tandis que Julien Clerc offrira un hommage musical. Des lectures de plaidoiries marquantes de l'avocat ponctueront cette heure d'émotion.

Le lendemain, Robert Badinter rejoindra le caveau VII, aux côtés de Condorcet, l'abbé Grégoire et Gaspard Monge.

Hommages et personnalités présentes

L'événement rassemble des personnalités de premier plan venues honorer la mémoire de l'ancien garde des Sceaux. Guillaume Gallienne et Marina Hands prêteront leurs voix aux textes de Victor Hugo, sélectionnés par Élisabeth Badinter elle-même. Le chanteur Julien Clerc interprétera "L'assassin assassiné", chanson qu'il avait composée en 1980 pour soutenir le combat abolitionniste.

Parmi les invités figurent des lycéens de Liffré en Ille-et-Vilaine, spécialement conviés après avoir consacré leur auditorium à Robert Badinter. Des représentants du Conseil constitutionnel, institution qu'il dirigea de 1986 à 1995, participent également à cette reconnaissance nationale.

Cette cérémonie réunit trois générations unies par l'admiration pour celui qui incarna la justice humaniste.

Qui est Robert Badinter ? Portrait d'une figure emblématique

Naissance et jeunesse à Paris (1928-1950)

Robert Badinter naît le 30 mars 1928 dans le 16e arrondissement parisien, quelques semaines seulement après la naturalisation française de ses parents. Son père Simon Badinter et sa mère Charlotte Rosenberg, immigrés juifs originaires de Bessarabie, avaient fui les pogroms pour trouver refuge dans ce qu'ils considéraient comme la patrie des droits de l'homme.

L'Occupation bouleverse tragiquement cette enfance bourgeoise. Simon Badinter est arrêté par la Gestapo à Lyon le 9 février 1943 et déporté vers les camps d'extermination où il périt. Robert, sa mère et son frère Claude trouvent refuge en Savoie sous de faux papiers, le jeune homme étudiant au lycée Vaugelas sous le nom de Berthet.

À la Libération, Robert reprend ses études à l'Université de Paris, obtenant sa licence de lettres en 1947 puis sa licence de droit en 1948. Un séjour d'études à l'université Columbia de New York en 1949 complète sa formation. Cette période forge ses convictions humanistes et son attachement indéfectible à la justice.

Formation juridique et premiers pas d'avocat

De retour en France, Robert Badinter soutient sa thèse de doctorat en droit en 1952 sur "Les conflits de lois en matière de responsabilité civile dans le droit des États-Unis". Cette recherche approfondie révèle déjà son intérêt pour les questions juridiques complexes et internationales.

L'inscription au barreau de Paris intervient dès 1951. Le jeune avocat de 23 ans rejoint alors le cabinet d'Henry Torrès, figure légendaire du barreau parisien et ancien résistant. Cette collaboration marque profondément sa vision de la profession et de l'engagement.

Ses premières affaires restent modestes : il défend une femme de ménage pour dix francs d'honoraires. Pourtant, cette expérience forge son éloquence et sa détermination. Robert Badinter découvre rapidement que le droit pénal l'attire davantage que le droit civil, pressentant déjà les combats qui définiront sa carrière.

Engagement politique auprès de François Mitterrand

Sa rencontre avec François Mitterrand remonte à la fin des années 1950, lorsqu'ils fondent ensemble la Ligue pour le combat républicain. Cette alliance politique se transformera plus tard en Convention des institutions républicaines, socle du futur Parti socialiste créé au congrès d'Épinay en 1971.

L'avocat parisien devient rapidement un proche conseiller de Mitterrand sur les questions judiciaires. Leur collaboration s'intensifie lors de l'élection présidentielle de 1974, où Badinter aide à préparer le candidat socialiste pour le débat télévisé face à Valéry Giscard d'Estaing.

En 1976, il dirige une commission chargée d'élaborer la "Charte des libertés et des droits fondamentaux". Ces travaux nourrissent directement les 110 propositions du programme de Mitterrand pour 1981. L'engagement abolitionniste trouve alors sa traduction politique concrète dans cette campagne présidentielle victorieuse.

Pourquoi Robert Badinter a-t-il voulu abolir la peine de mort ?

L'affaire Patrick Henry : un tournant décisif

Le 30 janvier 1976, l'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand, 7 ans, à Troyes bouleverse la France entière. Patrick Henry, rapidement arrêté, semble promis à la guillotine tant l'émotion populaire réclame sa mort.

Robert Bocquillon, bâtonnier de Chaumont, accepte de défendre l'accusé et sollicite l'aide de Badinter lors d'une rencontre secrète dans un restaurant de Nogent-sur-Seine. Pour l'avocat parisien, cette affaire représente une occasion unique de transformer le procès de Henry en procès de la peine de mort elle-même.

Le 20 janvier 1977, devant la cour d'assises de l'Aube, sa plaidoirie magistrale sauve la tête de l'accusé. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Henry échappe à l'échafaud. Cette victoire inattendue démontre qu'un jury peut refuser la peine capitale même dans les crimes les plus odieux, préparant ainsi l'abolition définitive de 1981.

Convictions humanistes et philosophie de la justice

L'engagement abolitionniste de Badinter puise ses racines dans une vision humaniste profonde de la justice. Héritier des Lumières, il considère que toute société civilisée doit refuser une justice qui tue. Sa philosophie s'appuie sur un principe fondamental : la dignité humaine demeure inviolable, même face au crime le plus odieux.

Cette conception trouve ses origines dans son expérience personnelle de la barbarie nazie. La perte de son père dans les camps d'extermination forge sa conviction qu'aucun État ne peut s'arroger le droit de donner la mort. Pour lui, la justice véritable se distingue de la vengeance par sa capacité à préserver l'humanité en chacun.

Badinter développe une approche résolument moderne du droit pénal, privilégiant la réhabilitation à l'élimination. Cette philosophie influence l'ensemble de son action ministérielle et nourrit les réformes qu'il mènera au-delà de l'abolition.

Le discours historique du 17 septembre 1981

Cette intervention magistrale de près de deux heures marque l'apogée de l'éloquence parlementaire française. Devant une assemblée divisée et une opinion publique hostile à 62%, Badinter transforme la tribune en chaire de vérité universelle.

Son plaidoyer dépasse les frontières nationales en établissant une corrélation saisissante : les démocraties abolissent, les dictatures exécutent. Cette démonstration frappe les esprits par sa simplicité redoutable.

L'orateur mobilise l'histoire française depuis Le Pelletier de Saint-Fargeau pour rappeler que ce combat traverse les siècles. Sa péroraison reste gravée dans les mémoires : "Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort". Le lendemain, 363 députés répondent présent contre 117, concrétisant cette prophétie politique devenue réalité législative.

Ministre de la Justice sous Mitterrand : réformes marquantes

Garde des Sceaux de 1981 à 1986

Sa nomination place Vendôme le 23 juin 1981 marque le début d'un quinquennat révolutionnaire pour la justice française. Badinter devient le deuxième ministre de la Justice de François Mitterrand, succédant à Maurice Faure dans le gouvernement Mauroy.

Son mandat traverse trois gouvernements successifs, faisant de lui le Garde des Sceaux à la plus grande longévité de la Ve République. Dès octobre 1981, il préside la commission de révision du code pénal, entreprenant une modernisation complète du système judiciaire français.

L'ancien avocat transforme radicalement l'institution judiciaire en supprimant les juridictions d'exception héritées de la guerre d'Algérie. La Cour de sûreté de l'État disparaît en août 1981, suivie des tribunaux permanents des forces armées l'année suivante. Ces réformes courageuses lui valent d'abord le titre de "ministre le plus impopulaire", avant que l'opinion publique ne reconnaisse progressivement la justesse de ses combats.

Modernisation du système judiciaire français

Badinter révolutionne l'accès à la justice en réformant l'aide judiciaire dès 1982. Les justiciables défavorisés peuvent désormais choisir leur avocat commis d'office, une avancée majeure pour l'égalité devant la justice. Cette mesure s'accompagne d'une meilleure indemnisation des défenseurs.

Parallèlement, il humanise les conditions de détention en supprimant les Quartiers de haute sécurité. Sa vision privilégie la réinsertion plutôt que la punition pure.

Le ministre introduit également des innovations procédurales durables. La loi de 1985 autorise l'enregistrement audiovisuel des grands procès, révolutionnant la conservation de la mémoire judiciaire. Ces archives représentent aujourd'hui plus de 6 500 heures de captations versées aux Archives nationales.

Défense des droits de l'homme et libertés publiques

Badinter ouvre une nouvelle ère pour les libertés individuelles en France. La dépénalisation de l'homosexualité en 1982 marque une rupture historique avec des siècles de répression. Cette mesure courageuse, menée aux côtés de Gisèle Halimi, libère des milliers de citoyens de la criminalisation de leur orientation sexuelle.

L'ancien avocat facilite également l'accès des justiciables français à la Cour européenne des droits de l'homme dès octobre 1981. Cette décision permet aux citoyens de contester directement les violations de leurs droits fondamentaux, renforçant considérablement les garanties démocratiques.

Sa vision humaniste s'étend aux conditions carcérales qu'il améliore substantiellement. L'autorisation accordée aux détenus de regarder la télévision participe de cette philosophie respectueuse de la dignité humaine. Ces mesures concrètes témoignent d'un engagement constant pour que la République française honore véritablement ses promesses d'égalité et de fraternité.

Président du Conseil constitutionnel (1986-1995)

Gardien de la Constitution française

À la tête du Conseil constitutionnel dès mars 1986, Badinter transforme cette institution en véritable cour constitutionnelle. Son expertise juridique acquise comme avocat et ministre lui permet d'imposer une vision ambitieuse du contrôle de constitutionnalité.

Sous sa présidence, le Conseil devient l'interprète autorisé des droits fondamentaux inscrits dans le préambule de la Constitution de 1958. Cette évolution majeure renforce considérablement la protection des libertés individuelles face au pouvoir législatif.

Badinter milite dès 1989 pour l'instauration d'une exception d'inconstitutionnalité permettant aux citoyens de contester directement les lois. Bien que cette proposition soit rejetée par le Sénat en 1990, elle préfigure la question prioritaire de constitutionnalité adoptée en 2008. Sa vision prophétique du justiciable comme "majeur constitutionnel" trouve ainsi sa concrétisation des années plus tard.

Robert Badinter avocat : grandes affaires et plaidoiries

Défense dans l'affaire Klaus Barbie

L'affaire Klaus Barbie place Robert Badinter dans une position particulièrement délicate. Ministre de la Justice lors de l'extradition de l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise en 1983, il découvre que son propre père figure parmi les victimes déportées sur ordre de Barbie. Cette révélation personnelle bouleverse profondément l'homme d'État.

Malgré ce lien tragique, Badinter maintient une distance exemplaire avec la procédure judiciaire. Il refuse de se constituer partie civile pour préserver l'impartialité de la justice. Sa décision d'incarcérer Barbie à la prison de Montluc revêt une dimension symbolique forte : l'ancien bourreau retrouve les lieux où il torturait ses victimes.

Le garde des Sceaux transforme ce procès en leçon d'histoire pour les générations futures. Sa loi de 1985 autorise pour la première fois la captation audiovisuelle intégrale d'un procès français. Ces 145 heures d'archives constituent aujourd'hui un témoignage irremplaçable sur la justice face aux crimes contre l'humanité.

Lutte contre l'antisémitisme ordinaire

Son ouvrage "Un antisémitisme ordinaire" publié en 1997 révèle une facette méconnue de son combat. Cette recherche minutieuse dans les archives judiciaires dévoile comment le Barreau français accepta sans résistance massive les lois antisémites de Vichy. L'enquête historique met en lumière l'absence de protestation collective face à l'exclusion des avocats juifs.

Badinter analyse avec précision les mécanismes de cette discrimination banalisée. Son travail d'historien du droit complète parfaitement son engagement d'homme politique. L'ancien ministre démontre que l'antisémitisme ne naît pas uniquement de la violence extrême, mais prospère aussi dans l'indifférence quotidienne des institutions.

Cette œuvre majeure, disponible en librairie, constitue un avertissement permanent. Elle rappelle combien la vigilance démocratique reste nécessaire pour préserver les acquis de l'émancipation des juifs conquise sous la Révolution française.

Citations célèbres et art oratoire

La maîtrise oratoire de Badinter transcende le simple talent juridique pour atteindre l'excellence rhétorique. Sa formule légendaire "Une plaidoirie écrite ne peut que tomber aux pieds de l'Orateur" révèle sa conception vivante de l'éloquence. Cette philosophie guide toute son approche : l'art oratoire naît de l'interaction, jamais du simple récit.

Son discours du 17 septembre 1981 illustre parfaitement cette vision. Face aux députés, il déclare : "Je suis convaincu d'avoir moins d'éloquence que Briand mais je suis sûr que vous aurez plus de courage." Cette humilité calculée renforce paradoxalement l'impact de ses mots.

Badinter théorise également que "l'éloquence est toujours une relation, jamais un discours". Pour lui, communiquer une émotion exige que l'expression reste "toujours en deçà plutôt qu'au-delà". Cette retenue maîtrisée caractérise ses plus grands moments oratoires, transformant la tribune en véritable théâtre de la conviction.

Œuvres et livres de Robert Badinter

"L'Abolition" : récit du combat historique

Publié en 2000 aux éditions Fayard, ce témoignage capital retrace neuf années de lutte acharnée contre la peine de mort. L'ouvrage débute le 28 novembre 1972 avec l'exécution tragique de Roger Bontems et Claude Buffet, événement qui transforme à jamais l'avocat en militant abolitionniste.

Badinter y dévoile les coulisses de ses plaidoiries les plus célèbres, notamment celle qui sauva Patrick Henry de la guillotine.

Cette œuvre unique mêle chronique judiciaire et mémoires personnelles. L'auteur y analyse froidement les ressorts de l'opinion publique française, majoritairement favorable à la peine capitale jusqu'en 1981. Ce livre demeure la référence absolue pour comprendre comment un homme parvint à changer le cours de l'histoire judiciaire française.

"Contre la peine de mort" : manifeste humaniste

Paru en 2006 chez Fayard, cet ouvrage rassemble trente-six années d'écrits de Badinter sur la peine capitale, de 1970 à 2006. Cette compilation documentaire révèle l'évolution de sa pensée abolitionniste à travers articles de presse, tribunes et interventions publiques.

Le livre contient notamment l'intégralité de son discours historique du 17 septembre 1981 devant l'Assemblée nationale. Badinter y développe également ses réflexions sur l'application de la peine de mort aux États-Unis, démontrant que son engagement dépasse les frontières françaises.

Cette anthologie personnelle offre une perspective unique sur les débats de société qui ont agité la France. L'auteur y analyse les résistances rencontrées et les arguments opposés à l'abolition.

"L'Exécution" : témoignage bouleversant

Publié dès 1973 chez Grasset, ce récit personnel saisissant marque un tournant dans la carrière de Badinter. L'avocat y relate l'affaire de la centrale de Clairvaux avec une intensité émotionnelle rare, transformant le drame judiciaire en méditation profonde sur la condition humaine.

Roger Bontems devient le personnage central de cette tragédie moderne. Bien qu'innocent des meurtres commis par son codétenu Claude Buffet, il marche vers l'échafaud dans l'indifférence générale. Badinter accompagne son client jusqu'aux derniers instants, gravant à jamais dans sa mémoire "le claquement sec de la lame sur le butoir".

Cette relation intime transforme radicalement sa vision du métier d'avocat. L'auteur interroge sans complaisance le rôle de la défense face à une justice implacable. Chaque page respire l'authenticité d'un homme confronté à l'irréparable, questionnant les fondements mêmes de notre système pénal.

L'écriture limpide de Badinter touche directement le lecteur, faisant de ce volume un classique intemporel sur la justice française.

"Les Épines et les Roses" : mémoires politiques

Ces mémoires ministérielles couvrent la période cruciale d'octobre 1981 à février 1986, relatant le quotidien de Badinter place Vendôme.

Le récit explore les défis concrets de la modernisation judiciaire française. Badinter y évoque notamment les résistances rencontrées lors de la suppression des tribunaux d'exception et de la réforme pénitentiaire. Ses souvenirs illustrent comment les convictions humanistes se heurtent aux réalités politiques.

L'auteur partage également ses réflexions sur l'exercice du pouvoir ministériel. Entre satisfaction des réformes accomplies et amertume des projets inachevés, ce volume offre un regard intime sur les rouages de la République. Une lecture indispensable pour comprendre les coulisses de la justice française contemporaine.

Vie privée : Elisabeth Badinter et engagement familial

Mariage avec la philosophe Elisabeth Badinter

La rencontre entre Robert et Elisabeth Bleustein-Blanchet s'opère dans les années 1960 grâce au père de la future philosophe, Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis. L'avocat, alors âgé de 38 ans et récemment divorcé, tombe sous le charme de cette jeune femme de 22 ans, brillante étudiante en philosophie à la Sorbonne.

Leur union se concrétise le 1er juillet 1966 lors d'une cérémonie intime à la synagogue de la Victoire, en présence de seulement neuf invités. Cette discrétion caractérisera toujours leur couple, malgré leur notoriété respective.

Ensemble, ils donnent naissance à trois enfants : Judith, Simon et Benjamin. Leur appartement parisien près du jardin du Luxembourg reflète leur complicité intellectuelle : chacun dispose de son propre étage de travail, symbolisant l'autonomie créatrice au sein de leur union. Cette organisation spatiale témoigne d'un mariage moderne, fondé sur le respect mutuel et l'indépendance professionnelle.

Collaboration intellectuelle et œuvres communes

Leur partenariat intellectuel trouve sa plus belle expression dans la biographie "Condorcet (1743-1794), un intellectuel en politique", publiée en 1988 chez Fayard. Cette œuvre magistrale révèle leurs passions communes pour les Lumières et l'engagement républicain.

Héritage et influence contemporaine

Impact sur la justice française moderne

Les transformations initiées par Badinter continuent de structurer notre système judiciaire contemporain. L'ouverture du recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme en 1981 révolutionne durablement la protection des justiciables français. Cette mesure permet aujourd'hui à chaque citoyen de contester les décisions nationales devant Strasbourg.

La modernisation des institutions pénales qu'il impulse façonne encore nos pratiques actuelles. La médiation pénale, introduite sous son ministère en 1983, devient progressivement un pilier de la justice restaurative française. Les réformes pénitentiaires qu'il lance transforment également la conception de la réinsertion.

Son approche humaniste irrigue désormais la formation des magistrats et influence les décisions jurisprudentielles. Les principes qu'il défend - dignité humaine, présomption d'innocence renforcée, droits de la défense - constituent aujourd'hui les fondements incontestés de notre État de droit républicain.

Inspiration pour les nouvelles générations d'avocats

Les jeunes avocats puisent dans l'exemple de Badinter une source d'inspiration inépuisable pour leurs propres combats. Son courage face à l'opinion publique hostile lors de l'affaire Patrick Henry démontre qu'un avocat peut défendre ses convictions même dans l'adversité la plus totale.

Sa capacité à transformer une défaite judiciaire en victoire morale guide aujourd'hui ceux qui acceptent des causes difficiles.

Le Prix Robert Badinter, créé par le Conseil national des barreaux en 2025, encourage cette transmission en récompensant les jeunes avocats porteurs de projets législatifs défendant les libertés fondamentales. Cette initiative perpétue concrètement l'esprit de celui qui plaçait la dignité humaine au cœur de son action juridique.

Reconnaissance internationale des droits humains

Le rayonnement de Badinter dépasse largement les frontières françaises. Sa participation à la Commission d'arbitrage pour la paix en ex-Yougoslavie révèle son engagement mondial pour la justice internationale. Cette mission délicate lui permet d'appliquer ses principes humanistes aux conflits les plus complexes de l'époque.

Les organisations internationales saluent unanimement son action. La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et Amnesty International reconnaissent en lui un défenseur infatigable de l'universalité des droits fondamentaux. Sa nomination comme membre d'honneur de la Commission internationale contre la peine de mort consacre sa lutte planétaire.

L'UNESCO lui rend hommage en organisant des événements éducatifs réunissant des centaines d'élèves européens. Cette reconnaissance posthume témoigne de sa capacité à transcender les clivages nationaux. Son travail sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son ouvrage présentant le texte de 1948, continue d'éclairer les débats contemporains sur la dignité humaine à l'échelle mondiale.