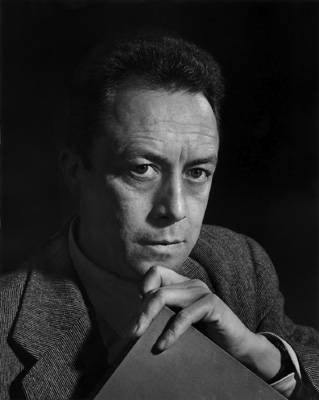

Albert Camus

Biographie de Albert Camus

Albert Camus (1913 - 1960) est un écrivain, philosophe, journaliste au journal Combat, dramaturge qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Homme aux idées humanistes engagé il a écrit plusieurs essais remarquables tels l’Homme révolté, Le mythe de Sisyphe faisant ressortir l’absurde de la condition humaine. Ses nombreuses correspondances épistolaires avec Roger Martin du Gard autre écrivain d’une fresque Les Thibault écrit à propos de Camus : “Camus apprécie l'expérience d'un généreux aîné apte à conseiller, à comprendre sans condamner, en garde permanente contre « la fascination des idéologies partisanes »”

Albert Camus a également publié L’étranger, roman qui connut en 1942 un succès immédiat.

L’originalité du travail recherche de Marcelle Mahasela, Herboriser en feuilletant l'oeuvre de Camus, bibliothécaire, responsable du Centre Albert Camus depuis 2000, est d’avoir rassemblé dans l'oeuvre de l'écrivain, les extraits qui évoquaient les fleurs….” son livre est une invitation à observer avec émerveillement et à goûter avec appétit l'offrande de la nature. “

Livres de Albert Camus

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 21/04/2006

Expédié sous 5 jours

Papier

148,00 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 21/04/2006

Expédié sous 5 jours

Papier

73,00 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 21/04/2006

Expédié sous 5 jours

Papier

75,00 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 17/03/2005

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

7,60 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 30/10/2002

Expédié sous 9 jours

Papier

39,00 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 23/10/2002

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

9,50 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

9,49 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Hatier

Date de parution : 03/06/2002

Expédié sous 9 jours

Papier

6,90 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

4,49 €

Auteurs : Albert Camus, PIerre-Louis Rey

Éditeur : Hatier

Date de parution : 24/04/2002

Expédié sous 9 jours

Papier

6,90 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

4,49 €

Auteurs : Albert Camus, Arthur Koestler

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 23/01/2002

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

9,50 €

Auteurs : Pascal Pia, Albert Camus

Éditeur : Fayard

Date de parution : 06/12/2000

Expédié sous 9 jours

Papier

18,90 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 12/02/2000

Expédié sous 5 jours

Papier

9,00 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

8,99 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 09/10/1998

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

10,00 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

9,99 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 21/02/1997

Expédié sous 5 jours

Papier

5,80 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

5,49 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 21/02/1997

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

9,50 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

9,49 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 03/03/1995

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

5,80 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 13/04/1994

Expédié sous 9 jours

Papier

24,00 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 07/09/1993

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

8,50 €

Papier

17,00 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 24/01/1991

Expédié sous 24h

Disponible en magasin

Retrait en librairie dans la journée

Papier

8,00 €

Numérique

(ePub)

Avec DRM (Adobe DRM)

7,99 €

Auteur : Albert Camus

Éditeur : Gallimard

Date de parution : 03/04/1990

Expédié sous 9 jours

Papier

21,50 €

Albert Camus

Albert Camus (1913-1960), écrivain et philosophe français couronné par le Prix Nobel de littérature en 1957, a profondément marqué le XXe siècle par sa réflexion sur l'absurdité de la condition humaine. Son œuvre riche et diverse comprend des romans emblématiques, des essais philosophiques, des pièces de théâtre et des chroniques journalistiques engagées. Les livres de Albert Camus comme L'Étranger, La Peste ou Le Mythe de Sisyphe continuent d'éclairer notre compréhension de l'existence à travers un humanisme lucide et une écriture lumineuse, où l'absurde se confronte à la révolte et à la quête de sens.

Biographie d'Albert Camus : jeunesse, parcours et oeuvre

Enfance et jeunesse

Albert Camus naît le 7 novembre 1913 à Mondovi (aujourd'hui Dréan), dans l'est algérien, de parents pieds-noirs. Son père, Lucien Camus, modeste ouvrier agricole, meurt au combat durant la Première Guerre mondiale en octobre 1914, alors qu'Albert n'a pas encore un an. Cette disparition précoce marque profondément son enfance. Pupille de la nation (statut accordé aux enfants de soldats morts pour la France), il grandit dans une extrême pauvreté dans le quartier populaire de Belcourt à Alger, élevé par sa mère d'origine espagnole, Catherine Sintès, femme aimante mais pratiquement analphabète et atteinte de surdité.

La rencontre avec Louis Germain, son instituteur qui remarque ses capacités intellectuelles exceptionnelles, s'avère déterminante. Grâce à son soutien indéfectible, le jeune Albert obtient une bourse d'études qui lui permet d'accéder au prestigieux Grand Lycée d'Alger en 1924. C'est dans cet établissement que sa passion pour la littérature et la philosophie s'épanouit pleinement, sous l'influence notamment de Jean Grenier, son professeur de philosophie qui deviendra son mentor.

Formation et débuts

En 1930, à l'âge de 17 ans, un événement bouleverse le cours de sa vie : Camus est diagnostiqué tuberculeux. Cette maladie, qui le contraint à quitter le domicile familial pour s'installer chez son oncle boucher, aura des conséquences déterminantes sur son parcours. Elle l'oblige à interrompre ses études sportives et lui interdit ultérieurement de se présenter à l'agrégation de philosophie, mettant fin à son rêve d'enseigner. Cette confrontation précoce avec la fragilité de l'existence nourrit sa réflexion sur l'absurde et la beauté du monde.

Malgré ces obstacles, Camus poursuit brillamment ses études. En 1936, il soutient à l'Université d'Alger un diplôme d'études supérieures intitulé "Métaphysique chrétienne et Néoplatonisme", révélant son attrait pour les questionnements philosophiques fondamentaux. La même année, il fonde le Théâtre du Travail, une troupe qui incarne sa vision d'un art engagé et accessible à tous. Cette expérience théâtrale, menée jusqu'en 1939 et qui deviendra ensuite le Théâtre de l'Équipe, lui permet de concilier théâtre populaire et théâtre d'art, tout en défendant la liberté de l'artiste comme valeur essentielle.

Résistance et journal clandestin

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Camus tente de s'engager dans l'armée mais est refusé en raison de sa tuberculose. Il quitte l'Algérie pour Paris en 1940, où il devient secrétaire de rédaction pour le quotidien Paris-Soir. L'avancée des troupes allemandes le pousse à fuir vers le sud de la France, puis à retourner brièvement en Algérie.

En 1943, il rejoint activement la Résistance française et intègre le mouvement Combat, pour lequel il rédige des textes journalistiques clandestins d'une grande puissance. Après la Libération, Camus devient rédacteur en chef du journal éponyme, désormais publié au grand jour. Ses éditoriaux vibrants défendent des valeurs humanistes et une vision de la justice sociale qui marqueront profondément l'après-guerre. C'est durant cette période qu'il publie ses œuvres majeures comme L'Étranger (1942) et Le Mythe de Sisyphe (1942), qui connaissent un succès immédiat.

Son engagement intellectuel et politique se poursuit avec la publication de La Peste (1947) et L'Homme révolté (1951), essai dans lequel il analyse les différentes formes de révolte à travers l'histoire et qui provoquera sa rupture avec Jean-Paul Sartre. En 1957, la consécration arrive avec l'attribution du prix Nobel de littérature, qui récompense l'ensemble d'une œuvre "mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes".

Mort accidentelle ; des circonstances tragiques

Le 4 janvier 1960, alors qu'il n'a que 46 ans, Albert Camus trouve la mort dans des circonstances tragiques. Il voyage comme passager dans une puissante Facel Vega conduite par son éditeur et ami Michel Gallimard, neveu du célèbre éditeur Gaston Gallimard. Sur la route nationale près de Villeblevin, dans l'Yonne, la voiture heurte violemment un platane. Camus meurt sur le coup, tandis que Michel Gallimard succombera à ses blessures quelques jours plus tard.

Dans la poche de sa veste, on retrouve un billet de train non utilisé et le manuscrit inachevé du Premier Homme, roman autobiographique qui ne sera publié qu'en 1994. Cette disparition brutale provoque une onde de choc dans le monde intellectuel français et international, privant la littérature d'une des voix les plus lucides et humanistes du XXe siècle.

L'œuvre de Camus, entre lucidité philosophique et sensualité littéraire, continue d'exercer une influence considérable. Ses réflexions sur l'absurde, la révolte et la beauté du monde résonnent encore aujourd'hui avec une acuité particulière. Pour approfondir son parcours et comprendre la genèse de son œuvre, l'ouvrage Naissance de Albert Camus constitue une référence incontournable.

Marcelle Mahasela, bibliothécaire et responsable du Centre Albert Camus depuis 2000, a réalisé un travail original en rassemblant dans Herboriser en feuilletant l'œuvre de Camus les extraits où l'écrivain évoque les fleurs, témoignant de sa sensibilité à la nature et de son attachement à la "liberté de l'artiste" face à la beauté du monde.

Quel mouvement littéraire ou philosophique est associé à l'œuvre d'Albert Camus ?

L'œuvre d'Albert Camus, par sa singularité et sa profondeur, occupe une place à part dans le paysage intellectuel du XXe siècle. Si elle puise à différentes sources philosophiques, elle trace néanmoins un chemin original qui résiste aux classifications simplistes.

L'absurde : un point de départ, non une finalité

Au cœur de la pensée camusienne se trouve la notion d'absurde, concept qu'il développe principalement dans Le Mythe de Sisyphe (1942). Cette philosophie naît d'une prise de conscience fondamentale : l'existence d'un divorce irréductible entre l'aspiration humaine au sens et l'indifférence d'un univers silencieux.

L'absurde camusien n'est pas une conclusion nihiliste, mais plutôt un constat initial, un point de départ pour une réflexion plus vaste. Comme l'écrit Camus lui-même, "commencer à penser, c'est commencer d'être miné". Cette confrontation entre la quête humaine de clarté et l'opacité du monde crée une tension permanente qui caractérise la condition humaine.

Contrairement à certaines interprétations réductrices, l'absurde chez Camus n'est pas une fin en soi, mais une étape à traverser. Sa pensée rejette catégoriquement le suicide comme "solution" à l'absurde, considérant qu'il s'agirait d'une acceptation passive de cette contradiction fondamentale. Au contraire, c'est dans la lucidité face à l'absurde que l'homme peut paradoxalement trouver une forme de liberté et de dignité.

Humanisme et liberté : la révolte comme affirmation

Si Camus est souvent rapproché du mouvement existentialiste français, notamment de Jean-Paul Sartre avec qui il entretint des relations complexes, il s'en distingue pourtant sur des points essentiels. Là où l'existentialisme sartrien postule que "l'existence précède l'essence" et nie toute nature humaine préétablie, Camus défend l'idée d'une condition humaine partagée, d'un fond commun d'humanité.

Cette différence fondamentale s'exprime particulièrement dans sa conception de la révolte, deuxième pilier de sa philosophie. Dans L'Homme révolté (1951), Camus développe une pensée où la révolte n'est pas simplement négative ou destructrice, mais constructive et créatrice. "Pour être, l'homme doit se révolter", écrit-il, faisant de cette posture non pas un simple refus, mais une affirmation positive de valeurs communes.

La révolte camusienne possède une dimension profondément éthique : elle n'est pas uniquement individuelle mais solidaire, engageant l'humanité entière. "Je me révolte, donc nous sommes", formule-t-il, inversant le célèbre cogito cartésien. Cette conception s'oppose aux idéologies totalitaires de son époque qui sacrifiaient l'individu à des abstractions historiques.

La liberté de l'artiste occupe également une place centrale dans sa réflexion. Pour Camus, l'art constitue une forme privilégiée de révolte contre l'absurde, permettant de créer du sens dans un monde qui en est dépourvu. L'artiste, comme Sisyphe, accepte la condition humaine tout en la transcendant par son œuvre.

Beauté du monde : l'enracinement méditerranéen

Le troisième aspect fondamental de la pensée camusienne réside dans son attachement viscéral à la beauté du monde, dimension souvent négligée mais essentielle pour comprendre sa philosophie dans sa globalité. Camus développe ce qu'il nomme lui-même une "pensée de midi", enracinée dans son expérience méditerranéenne, opposée aux philosophies "nordiques" abstraites.

La Méditerranée, avec son soleil éclatant, ses paysages lumineux et sa sensualité, imprègne profondément son œuvre, de Noces (1939) à L'Été (1954). Cette célébration du monde sensible n'est pas une simple esthétique, mais participe pleinement de sa vision philosophique. Dans ses écrits de jeunesse, notamment, Camus évoque ces "noces avec le monde" où le corps et l'esprit communient dans une expérience de plénitude.

Cette dimension solaire de sa pensée introduit un contrepoint essentiel à l'absurde : si le monde est indifférent à nos quêtes de sens, il offre néanmoins des moments de beauté pure qui justifient, à eux seuls, l'existence. "Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible", écrit-il dans Retour à Tipasa.

La pensée camusienne se caractérise ainsi par cette tension féconde entre la conscience lucide de l'absurde et l'amour passionné du monde. Cette dualité, loin d'être contradictoire, fonde une philosophie du bonheur dans la révolte, où l'homme peut trouver sa dignité dans l'acceptation de sa condition tout en refusant de s'y soumettre passivement.

À la différence des systèmes philosophiques abstraits, la pensée de Camus reste ancrée dans l'expérience concrète de la condition humaine. Elle propose une éthique de la mesure, refusant aussi bien les illusions consolatrices que le désespoir nihiliste. Cette "sagesse méditerranéenne", inspirée des Grecs anciens, cherche un équilibre entre la lucidité face aux limites humaines et la célébration des joies terrestres.

L'œuvre de Camus, par sa cohérence profonde et son refus des dogmatismes, continue d'offrir une voie originale pour penser notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Sa philosophie, mêlant lucidité philosophique et sensualité littéraire, propose une sagesse à hauteur d'homme, où l'absurde n'est pas le dernier mot, mais le premier pas vers une existence authentique et solidaire.

Quels sont les livres d'Albert Camus à lire ?

Parmi les œuvres les plus marquantes d'Albert Camus, plusieurs romans et essais se distinguent par leur profondeur philosophique et leur rayonnement culturel. Découvrez les livres incontournables de cet écrivain nobélisé dont l'influence continue de s'étendre bien au-delà de la littérature française.

L'Étranger (1942) : le chef-d'œuvre de l'absurde

L'Étranger, publié en 1942, demeure le roman le plus célèbre d'Albert Camus avec plus de huit millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ce succès phénoménal en fait le deuxième plus grand succès des Éditions Gallimard après Le Petit Prince de Saint-Exupéry.

L'histoire suit Meursault, un homme apparemment indifférent qui tue un Arabe sur une plage algérienne. À travers ce personnage énigmatique, Camus examine l'absurdité de la condition humaine et l'indifférence de l'univers. Le style sobre et détaché de l'auteur accentue l'étrangeté de Meursault et illustre parfaitement sa philosophie de l'absurde.

Traduit dans plus de quarante langues, L'Étranger Albert Camus est étudié dans les établissements scolaires du monde entier. Son impact culturel s'étend bien au-delà de la littérature, influençant des domaines aussi variés que la philosophie, la sociologie et les arts visuels. En 2014, l'écrivain algérien Kamel Daoud a publié le roman Meursault contre-enquête, relecture contemporaine qui a reçu le prix Goncourt du premier roman 2015.

L'œuvre a suscité d'innombrables débats sur la moralité et la justice. Le procès de Meursault met en lumière la manière dont la société juge les individus non conformes, une thématique qui résonne encore fortement aujourd'hui.

La Peste (1947) : allégorie de la résistance

La Peste Albert Camus, publiée en 1947, connaît un retentissement considérable dès sa parution. Ce roman allégorique raconte l'histoire d'une épidémie de peste bubonique dans la ville fictive d'Oran, en Algérie. À travers les expériences des habitants, Camus explore des thèmes universels comme la solidarité, la résistance et le courage face à l'absurdité de la condition humaine.

Traduit dans plus de quarante langues, ce roman a connu un regain d'intérêt spectaculaire lors de la pandémie de COVID-19, avec une augmentation de 40% des ventes en 2020. Le livre avait reçu le Prix des Critiques l'année de sa publication, confirmant sa place parmi les chefs-d'œuvre de la littérature française.

La Peste est souvent interprétée comme une métaphore de la lutte contre le nazisme (la "peste brune") et un hommage aux valeurs humanistes. Camus lui-même a confirmé cette lecture dans une lettre ouverte de 1955 : « La Peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. »

Avec ses 3,65 millions d'exemplaires vendus en format poche, ce roman s'impose comme le troisième plus grand succès de Camus après L'Étranger et constitue une œuvre majeure du "cycle de la révolte".

La Chute (1956) : confession et jugement

La Chute Albert Camus, publiée en 1956, un an seulement avant que l'auteur ne reçoive le prix Nobel de littérature, prend la forme d'une confession. Ce roman raconte l'histoire de Jean-Baptiste Clamence, un ancien avocat parisien expatrié à Amsterdam, qui relate sa chute morale et sa prise de conscience de l'hypocrisie et de la lâcheté humaines.

À travers ce récit, Camus explore des thèmes profonds tels que la culpabilité, le jugement et la rédemption. La complexité du personnage de Clamence reflète la dualité de la nature humaine, créant un jeu de miroir ingénieux où le lecteur est invité à questionner sa propre moralité.

Avec 1,5 million d'exemplaires vendus en format poche, La Chute est considérée comme l'œuvre la plus complexe et la plus aboutie de Camus sur le plan littéraire. Moins accessible que ses romans précédents mais d'une profondeur remarquable, elle révèle la maîtrise stylistique de l'auteur et sa capacité à sonder les abîmes de la conscience humaine.

Ce roman, souvent qualifié de "confession-piège", se distingue par son monologue captivant et son analyse implacable de la condition moderne, où chacun est à la fois juge et jugé.

Pourquoi Albert Camus a-t-il écrit L'Étranger ?

La genèse de L'Étranger remonte à 1938, lorsque Camus commence à rédiger ses premières notes dans un contexte européen marqué par la montée des tensions. Le roman naît d'une volonté de divertir plutôt que de philosopher, comme l'auteur le confiera plus tard dans une interview.

La tuberculose qui frappe Camus à cette période nourrit sa réflexion sur la mort et le désir de vivre. Ces questionnements personnels trouvent leur écho dans le personnage de Meursault, dont le nom apparaît déjà comme pseudonyme dans les articles que Camus signe pour Le Soir républicain.

Le manuscrit, fruit d'une maturation de deux ans, est achevé en mai 1940. André Malraux, qui le découvre en 1941, suggère sa publication simultanée avec Le Mythe de Sisyphe, créant ainsi un dialogue fécond entre fiction et philosophie. Cette stratégie éditoriale contribuera au succès immédiat du roman et à sa reconnaissance comme œuvre majeure de la littérature du XXe siècle.

L'Étranger s'inscrit dans le "cycle de l'absurde" aux côtés du Mythe de Sisyphe et de Caligula Albert Camus, pièce de théâtre qui explore également la confrontation entre la quête de sens de l'homme et l'absurdité du monde.

Conseil lecture : Par où commencer avec Albert Camus ?

- Pour découvrir sa pensée de l'absurde : commencez par L'Étranger, roman accessible et fondateur

- Pour comprendre sa philosophie de la révolte : plongez dans La Peste, allégorie puissante et humaniste

- Pour explorer la culpabilité et le jugement : La Chute offre une réflexion plus complexe et mature

- Pour découvrir son théâtre : Caligula illustre parfaitement ses thèmes philosophiques sur scène

- Pour une approche autobiographique : Le Premier Homme (posthume) révèle ses racines algériennes

Chronologie des livres d'Albert Camus

Albert Camus a laissé une œuvre riche et variée qui continue d'influencer la pensée contemporaine. Sa bibliographie traverse différents genres littéraires - romans, essais philosophiques, pièces de théâtre et recueils - formant un corpus cohérent autour des thèmes de l'absurde, de la révolte et de la condition humaine. Comme en témoignent ses Discours Albert Camus, sa pensée s'est construite progressivement, chaque œuvre enrichissant et complétant les précédentes dans une démarche intellectuelle et artistique cohérente.

| Année | Genre | Titre | Contexte/Thème |

|---|---|---|---|

| 1935 | Essai | Métaphysique chrétienne et néoplatonisme | Thèse universitaire explorant les liens entre philosophie antique et christianisme. Premier travail académique qui lui permet d'enseigner. |

| 1936 | Théâtre | Révolte dans les Asturies | Pièce collective sur la révolte des mineurs espagnols de 1934, brutalement réprimée. Premier engagement politique par l'écriture. |

| 1937 | Essais | L'Envers et l'Endroit | Recueil d'essais autobiographiques évoquant son enfance algérienne. Premières réflexions sur l'absurde et la beauté du monde. |

| 1939 | Essais | Noces | Célébration lyrique du soleil méditerranéen et de l'union de l'homme avec la nature. Exaltation du corps et des sens face à l'absurdité. |

| 1942 | Roman | L'Étranger | Roman emblématique de l'absurde à travers le personnage de Meursault, indifférent face au monde. Succès immédiat qui révèle Camus au grand public. |

| 1942 | Essai | Le Mythe de Sisyphe | Essai philosophique sur l'absurde, le suicide et la recherche de sens. Complément théorique à L'Étranger formant le "cycle de l'absurde". |

| 1944 | Théâtre | Caligula | Pièce mettant en scène un empereur romain qui pousse la logique de l'absurde jusqu'à la tyrannie. Exploration des limites de la liberté absolue. |

| 1944 | Théâtre | Le Malentendu | Tragédie moderne où un fils, revenu incognito, est assassiné par sa mère et sa sœur. Illustration de l'incommunicabilité entre les êtres. |

| 1945 | Politique | Lettres à un ami allemand | Quatre lettres fictives écrites pendant l'Occupation qui justifient la résistance contre le nazisme. Témoignage de son engagement. |

| 1947 | Roman | La Peste | Allégorie de la résistance contre le mal à travers une épidémie frappant Oran. Exploration de la solidarité face à l'absurde. Prix des Critiques. |

| 1948 | Théâtre | L'État de siège | Pièce allégorique dénonçant les totalitarismes à travers la figure de la Peste personnifiée. Collaboration avec Jean-Louis Barrault. |

| 1949 | Théâtre | Les Justes | Drame sur des révolutionnaires russes confrontés aux contradictions morales de leur engagement. Réflexion sur les limites de l'action politique. |

| 1951 | Essai | L'Homme révolté | Essai majeur analysant les différentes formes de révolte à travers l'histoire. Provoque une rupture avec Sartre et les intellectuels de gauche. |

| 1954 | Essais | L'Été | Recueil d'essais célébrant la Méditerranée et abordant des thèmes politiques. Réflexions sur l'équilibre entre nature et culture. |

| 1956 | Roman | La Chute | Monologue d'un ancien avocat parisien exilé à Amsterdam. Exploration de la culpabilité, du jugement et de l'hypocrisie morale. |

| 1957 | Nouvelles | L'Exil et le Royaume | Six nouvelles explorant les thèmes de l'isolement et de la quête d'appartenance. Dernière œuvre publiée de son vivant. |

| 1957 | Discours | Discours de Suède | Allocution prononcée lors de la réception du Prix Nobel de littérature. Réflexion sur le rôle de l'écrivain dans la société. |

| 1971 | Roman | La Mort heureuse | Publication posthume d'un roman écrit entre 1936-1938. Ébauche de L'Étranger avec le personnage de Patrice Mersault. |

| 1994 | Roman | Le Premier Homme | Roman autobiographique inachevé retrouvé dans sa sacoche lors de l'accident qui lui coûta la vie. Publication posthume qui éclaire son rapport à l'Algérie. |

| 2008 | Journal | Carnets (1935-1959) | Publication complète de ses carnets personnels en trois tomes. Témoignage précieux sur l'élaboration de son œuvre et sa vie intellectuelle. |

Cette chronologie des œuvres d'Albert Camus permet d'observer l'évolution de sa pensée, depuis ses premières réflexions sur l'absurde jusqu'à ses méditations sur la révolte et la solidarité humaine. Son parcours littéraire reflète les grandes préoccupations de son époque tout en proposant une réflexion intemporelle sur la condition humaine, ce qui explique la permanence et l'actualité de ses œuvres aujourd'hui.

Essais philosophiques d'Albert Camus

Dans l'œuvre d'Albert Camus, les essais philosophiques occupent une place fondamentale. Bien que souvent qualifié de "philosophe pour lycéens" par certains critiques, Camus développe à travers ses essais une réflexion profonde et originale sur la condition humaine. Ses textes, situés "sur le versant littéraire de la philosophie", comme le souligne Jeanyves Guérin, se distinguent par leur accessibilité et leur puissance évocatrice. Trois essais majeurs constituent le socle de sa pensée philosophique : Le Mythe de Sisyphe, L'Homme révolté et Noces.

Le Mythe de Sisyphe

Publié en 1942, Le Mythe de Sisyphe Albert Camus est l'essai fondateur de la philosophie de l'absurde chez Camus. Écrit dans le contexte troublé de la Seconde Guerre mondiale, ce texte fait partie du "cycle de l'absurde" avec Caligula, L'Étranger et Le Malentendu. Camus y pose une question fondamentale : "Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie."

L'essai s'ouvre sur une réflexion autour du suicide, que Camus considère comme le seul "problème philosophique vraiment sérieux". À travers la figure mythologique de Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir redescendre, Camus illustre la condition humaine confrontée à l'absurde. Cette absurdité naît du décalage entre notre désir de clarté et un monde qui reste muet à nos questionnements.

La force de cet essai réside dans sa conclusion paradoxale : malgré l'absurdité de sa condition, Sisyphe peut trouver un bonheur dans la conscience de son destin et dans sa révolte. "Il faut imaginer Sisyphe heureux", écrit Camus dans sa célèbre formule finale. Cette affirmation révèle l'essence de sa philosophie : la conscience de l'absurde n'est pas une fin, mais le début d'une libération qui permet de vivre pleinement, sans illusions métaphysiques.

Marie-Louise Audin note que Le Mythe de Sisyphe "gagne à être lu ou relu en considérant la dimension métaphorique de son essai comme une clé de lecture". Plus qu'un traité philosophique académique, l'ouvrage constitue une méditation poétique sur la condition humaine, invitant le lecteur à une sagesse du présent et à une révolte lucide face à l'absurdité de l'existence.

L'Homme révolté

Publié en 1951, L'Homme révolté poursuit la réflexion entamée dans Le Mythe de Sisyphe en explorant les conséquences de la prise de conscience de l'absurde. Si le premier essai s'interrogeait sur le suicide, celui-ci examine la question du meurtre et de la légitimité de la violence au nom de la révolte.

Écrit dans le contexte de l'après-guerre et de la montée des totalitarismes, cet essai est une analyse historique et philosophique de l'esprit de révolte à travers les siècles. Camus y étudie successivement les conceptions de nombreux penseurs et artistes, de Lucrèce à Nietzsche, en passant par Sade, les dandys, Dostoïevski, Lautréamont, Marx et les surréalistes.

L'essai débute par une définition fondamentale : "Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non." Pour Camus, la révolte authentique n'est pas seulement négative, elle affirme aussi une valeur : "Je me révolte, donc nous sommes." Elle reconnaît une nature humaine commune et pose des limites à l'action révolutionnaire. Contrairement aux révolutions idéologiques qui sacrifient le présent au nom d'un avenir meilleur, la révolte camusienne refuse de justifier le meurtre et la violence.

La publication de L'Homme révolté déclencha de violentes polémiques, notamment avec Jean-Paul Sartre et les intellectuels proches du Parti communiste. Cette rupture marqua un tournant dans la vie de Camus, souvent isolé dans le paysage intellectuel français de l'époque. Comme le note un commentateur, "les contemporains de Camus n'étaient pas mûrs pour admettre des vérités qui s'imposent désormais et mettent L'Homme révolté en pleine lumière de l'actualité."

Dans la dernière partie, intitulée "La Pensée de midi", Camus propose une voie médiane, inspirée par la mesure méditerranéenne, qui refuse à la fois la résignation et le nihilisme meurtrier. Cette "pensée solaire" cherche à concilier la justice et la liberté, dans un humanisme lucide qui reconnaît les limites de la condition humaine.

Noces

Publié en 1938, Noces Albert Camus est un recueil de quatre essais lyriques écrits entre 1936 et 1937 : "Noces à Tipasa", "Le Vent à Djémila", "L'Été à Alger" et "Le Désert". Bien qu'antérieur aux deux grands essais philosophiques de Camus, ce texte de jeunesse contient déjà en germe les thèmes majeurs de son œuvre : le soleil, la solitude et l'absurde destin des hommes.

Contrairement au Mythe de Sisyphe et à L'Homme révolté, qui explorent l'absurde et la révolte, Noces célèbre la communion sensuelle avec le monde. À travers des descriptions lumineuses de paysages méditerranéens, Camus y développe une philosophie du bonheur ancré dans le présent et dans l'expérience sensible.

Le recueil s'ouvre sur "Noces à Tipasa", texte emblématique où Camus exalte la nature sous le soleil et la mer. Dans ces ruines romaines baignées de lumière, il découvre une sagesse païenne qui accepte la finitude humaine sans renoncer à la joie de vivre. "Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible", écrit-il dans une formule devenue célèbre.

Cette acceptation joyeuse du monde n'est pas sans tragique. Dans "Le Désert", Camus écrit : "Le monde est beau, et hors de lui, point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien, ni le cœur même. Et que la pierre chauffée par le soleil, ou le cyprès que le ciel découvert agrandit, limitent le seul univers où 'avoir raison' prend un sens : la nature sans hommes." Cette conscience aiguë de notre mortalité, loin de mener au désespoir, intensifie au contraire notre rapport au monde.

Noces révèle ainsi la dimension méditerranéenne de la pensée camusienne, enracinée dans le culte de la beauté sensible et l'amour de la vie. Pour Camus, la "gloire" est définie comme "le droit d'aimer sans mesure", formule qui résume sa philosophie hédoniste mais lucide. Ce recueil constitue le versant affirmatif de sa réflexion sur l'absurde, montrant que la conscience de l'absurdité de l'existence peut paradoxalement conduire à une forme de bonheur dans la révolte.

Les essais philosophiques de Camus forment ainsi une œuvre cohérente qui explore les tensions entre l'absurde et la révolte, le désespoir et le bonheur, la mort et la beauté du monde. À travers une écriture à la fois rigoureuse et poétique, ils proposent une sagesse de vie qui continue d'inspirer des générations de lecteurs. Comme l'écrit Camus lui-même dans Noces : "S'il y a un péché contre la vie, ce n'est peut-être pas tant d'en désespérer que d'espérer une autre vie, et se dérober à l'implacable grandeur de celle-ci."

Pièces de théâtre d'Albert Camus

Albert Camus n'était pas seulement romancier et philosophe, mais aussi un homme profondément engagé dans l'art dramatique. Son œuvre théâtrale, souvent éclipsée par ses romans et essais, constitue pourtant une part essentielle de sa création artistique. Dès 1936, à Alger, il fonde le Théâtre du Travail, puis le Théâtre de l'Équipe, menant une activité collective engagée pour un théâtre populaire dans la lignée de Jacques Copeau. Pour Camus, le Théâtre Albert Camus représente "la forme suprême de l'art littéraire", un espace où l'abstraction philosophique prend corps et où l'engagement politique trouve une expression concrète.

Acteur, metteur en scène, scénographe et dramaturge, Camus considérait le théâtre comme une expérience collective favorisant la camaraderie, liant collaboration étroite et fraternité. Ses pièces les plus célèbres, notamment Caligula et Les Justes, explorent les thèmes fondamentaux de sa philosophie : l'absurde, la révolte, la liberté et la responsabilité morale face à la violence.

Caligula

Caligula, première pièce majeure de Camus, fut entamée en 1938 et publiée en 1944 aux éditions Gallimard. Elle s'inscrit dans ce que l'auteur a nommé le "cycle de l'absurde", aux côtés de L'Étranger et du Mythe de Sisyphe. La pièce connut plusieurs versions, la définitive étant celle en quatre actes de 1944, d'abord publiée conjointement avec Le Malentendu puis éditée seule la même année.

L'intrigue s'articule autour de l'empereur romain qui, après la mort de sa sœur et amante Drusilla, est confronté à une vérité insupportable : "Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux." Cette prise de conscience le pousse à exercer une liberté sans frein, transformant l'absurde en principe de gouvernement. Caligula décide alors d'imposer l'impossible, poussant sa logique jusqu'à ses ultimes conséquences meurtrières.

La première représentation eut lieu en septembre 1945 au théâtre Hébertot, dans une mise en scène de Paul Œttly. Cette production révéla Gérard Philipe, qui incarna un empereur fidèle aux indications de Camus : jeune, lisse, en toge romaine. Ce choix d'acteur permit de maintenir l'ambiguïté du personnage, entre jeunesse et cruauté.

La réception de la pièce fut particulièrement marquée par le contexte historique. Conçue avant-guerre comme l'histoire d'un héros de l'absurde, Caligula fut interprétée en 1945 comme une fable sur les horreurs du nazisme. Entre les deux versions, la guerre et l'Occupation avaient démontré à Camus qu'un nihilisme absolu n'était pas défendable, ce qui l'incita à reforger sa pièce sous un tour plus politique.

Les Justes

La pièce Les Justes, créée en 1949, s'inspire d'événements historiques réels : l'assassinat du grand-duc Serge par un groupe de socialistes révolutionnaires à Moscou en 1905. Représentée pour la première fois au théâtre Hébertot le 15 décembre 1949 dans une mise en scène de Paul Œttly, cette œuvre en cinq actes explore les limites morales de l'action révolutionnaire.

En pleine guerre froide, Camus poursuit une réflexion sur la question de la violence qui s'impose à lui en termes de conscience intellectuelle et morale. L'antagonisme entre deux notions positives, l'amour de la vie et la justice sociale, constitue le cœur dramatique de cette pièce écrite pendant la longue élaboration de L'Homme révolté.

Le livre des souvenirs du célèbre terroriste Boris Savinkov fournit à Camus le sujet et les personnages, l'exemple d'une pratique de la violence liée à la responsabilité personnelle. Ivan Kaliayev, personnage principal, accepte de mourir pour le meurtre qu'il a commis, mais refuse de tuer des enfants, sauvant ainsi "l'honneur de la révolution". C'est justement ce refus de la "violence confortable" que Camus accentue dans l'action de ses personnages.

La pièce est souvent interprétée comme une réponse à Les Mains sales de Jean-Paul Sartre. La dispute qui a lieu entre Kaliayev et Stepan exprime en fait la différence de point de vue entre Albert Camus (Kaliayev) et Jean-Paul Sartre (Stepan) sur la justification des moyens par la fin. Pour Camus, la révolte ne peut se justifier que si elle respecte certaines limites morales.

Théâtre et liberté de l'artiste

Pour Camus, le théâtre représentait un espace privilégié d'exploration de la liberté artistique et humaine. "Je n'ai pas appris la liberté dans Marx, se vantera Camus, je l'ai apprise dans la misère", déclarait-il, soulignant ainsi l'ancrage de sa conception de la liberté dans l'expérience concrète plutôt que dans les théories abstraites.

Le théâtre lui permettait d'échapper à l'abstraction qui menace tout écrivain, comme il l'expliquait lui-même : "Le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain." Cette dimension concrète, incarnée, du théâtre correspondait parfaitement à sa philosophie de l'absurde, qui cherchait à confronter l'homme à sa condition dans toute sa matérialité.

La scène devenait ainsi pour lui un lieu d'action et de vérité, où l'instinct et le sentiment prévalent, un terrain de jeu comparable à celui du football qu'il avait tant aimé dans sa jeunesse. Les acteurs, qu'il comparait à des "athlètes", étaient tournés vers un objectif commun dans une fraternité créatrice.

À travers ses pièces, Camus explorait inlassablement la question de la liberté et de ses limites. Dans Caligula, le protagoniste découvre que sa liberté absolue le conduit à sa propre destruction, reconnaissant à la fin : "Ma liberté n'est pas la bonne." Dans Les Justes, la liberté est questionnée à travers le prisme de la responsabilité morale face à l'action violente.

La passion de Camus pour le théâtre ne se limitait pas à l'écriture. Il fut également adaptateur, notamment de Dostoïevski (Les Possédés, 1959) et de Lope de Vega (Le Chevalier d'Olmedo, 1957). André Malraux, devenu ministre de la Culture en 1959, s'apprêtait d'ailleurs à lui confier la direction d'un théâtre parisien lorsque Camus trouva la mort dans un accident de voiture en 1960.

L'œuvre théâtrale de Camus demeure ainsi un témoignage essentiel de sa vision humaniste, où la liberté de l'artiste se confronte aux exigences morales de son temps, dans une recherche permanente d'équilibre entre révolte et mesure.

L'influence et l'héritage d'Albert Camus

Réception critique

La réception de l'œuvre d'Albert Camus s'inscrit dans une trajectoire singulière, oscillant entre reconnaissance immédiate et réévaluations successives. Dès la publication de L'Étranger en 1942, le succès public est considérable, faisant de ce roman l'un des plus lus de la littérature francophone avec plus de huit millions d'exemplaires vendus dans le monde et des traductions dans près de 70 langues.

Cependant, sa relation avec le milieu intellectuel français fut plus complexe. Sa rupture avec Jean-Paul Sartre suite à la publication de L'Homme révolté en 1951 marqua un tournant dans sa réception critique. Certains, comme Jean-Jacques Brochier dans son pamphlet de 1970, le qualifièrent de "philosophe pour classes terminales", suggérant une pensée trop accessible pour être véritablement profonde.

Cette perception a considérablement évolué ces dernières décennies. L'universitaire Maurice Weyembergh, dans Albert Camus contemporain (2009), a contribué à la réhabilitation académique de sa pensée, démontrant la cohérence et la profondeur de sa philosophie de l'absurde. Aujourd'hui, son œuvre fait l'objet d'un regain d'intérêt universitaire pour ses réflexions sur des thèmes comme la justice, la démocratie et la condition humaine.

Héritage culturel

L'héritage de Camus dépasse largement le cadre littéraire pour s'étendre à la philosophie, au théâtre et à la culture populaire. Sa philosophie de l'absurde a profondément influencé la pensée contemporaine, contribuant à l'émergence de l'absurdisme comme courant philosophique majeur. Son style dépouillé, direct et poétique a également marqué plusieurs générations d'écrivains.

Au théâtre, son influence est considérable. Homme de scène complet – acteur, metteur en scène, dramaturge – Camus a développé une vision du théâtre comme "forme suprême de l'art littéraire". Ses adaptations théâtrales, notamment celle des Démons de Dostoïevski qu'il dirigea en 1959 grâce à l'argent de son prix Nobel, connurent un succès critique remarquable.

Dans la culture populaire, son œuvre continue d'inspirer de nombreuses adaptations cinématographiques. Des films comme Loin des hommes (2014) et Le Premier Homme (2011) témoignent de la persistance de son influence. Sa pensée résonne également dans les débats contemporains sur l'absurdité de la condition humaine, la révolte face aux injustices et la quête de sens dans un monde apparemment indifférent.

Catherine Camus

Catherine Camus, fille de l'écrivain, joue un rôle essentiel dans la préservation et la diffusion de l'œuvre paternelle. Née en 1945 avec son frère jumeau Jean (que leur père surnommait affectueusement "la peste et le choléra"), elle n'avait que 14 ans lorsque son père est décédé tragiquement dans un accident de voiture le 4 janvier 1960.

Devenue l'ayant droit de l'œuvre de son père après la mort de sa mère Francine en 1979, Catherine Camus s'est consacrée entièrement à la gestion de cet héritage littéraire. Elle vit toujours dans la maison de Lourmarin, dans le Vaucluse, que son père avait achetée en 1958 avec l'argent de son prix Nobel de littérature. Cette demeure, située rue Albert-Camus, est devenue un lieu de mémoire où presque rien n'a changé depuis la disparition de l'écrivain.

Catherine Camus a supervisé la publication posthume de nombreux textes, dont la correspondance entre son père et l'actrice María Casarès, qu'elle a préfacée en 2017. Son travail minutieux de conservation et de valorisation a permis de maintenir vivante la pensée camusienne, tout en l'ouvrant à de nouvelles interprétations. Par son engagement, elle a contribué à faire de l'œuvre de son père non pas un monument figé, mais une pensée en dialogue constant avec notre époque.

Pour quel livre Albert Camus a-t-il reçu le prix Nobel ?

1957 : un Nobel précoce

Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature en 1957, non pour un livre spécifique, mais pour l'ensemble de son œuvre qui, selon l'Académie suédoise, « éclaire avec un sérieux pénétrant les problèmes posés de nos jours aux consciences humaines ». À seulement 44 ans, Camus devient alors l'un des plus jeunes lauréats de l'histoire du Nobel, le deuxième après Rudyard Kipling qui l'avait reçu à 42 ans.

Cette distinction précoce surprit l'auteur lui-même, qui s'attendait à voir André Malraux honoré à sa place. Avec une élégance caractéristique, sa première réaction publique fut de déclarer : « C'est Malraux qui aurait dû l'avoir ». Cette humilité reflétait sa conviction que son œuvre était loin d'être achevée.

Parmi les œuvres qui ont contribué à cette reconnaissance, Le Mythe de Sisyphe (1942) occupe une place centrale. Cet essai philosophique sur l'absurde a particulièrement marqué le jury, qui y a vu une réponse originale aux questionnements existentiels de l'après-guerre. La publication simultanée de cet essai avec L'Étranger avait créé un dialogue puissant entre fiction et philosophie, offrant une vision cohérente de l'absurde et de la possibilité du bonheur malgré tout.

Le prix, d'une valeur de 208 500 couronnes suédoises (environ 16 millions de francs de l'époque), fut remis à Camus le 10 décembre 1957 par le roi Gustave VI-Adolphe lors d'une cérémonie solennelle à la Maison des concerts de Stockholm. Camus décida généreusement de donner l'intégralité de cette somme aux intellectuels hongrois et à leurs familles, dans un geste de solidarité caractéristique de son engagement.

Discours de Stockholm

Le Discours Albert Camus prononcé à Stockholm le 10 décembre 1957 est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'écrivain, révélateur de sa vision du rôle de l'art et de l'artiste dans la société. Dans cette allocution mémorable, Camus s'attaque au mythe de l'écrivain solitaire, retranché dans sa tour d'ivoire.

« La liberté de l'art ne vaut pas cher quand elle n'a d'autre sens que d'assurer le confort de l'artiste », affirme-t-il, défendant une conception de l'écrivain à la fois « solitaire et solidaire ». Pour lui, l'art n'est pas une jouissance solitaire mais un moyen de toucher le plus grand nombre de personnes, de leur offrir une image de leurs souffrances communes et de les aider à les surmonter.

Profondément marqué par le contexte de la guerre d'Algérie, Camus ne peut éviter d'évoquer ce conflit déchirant. Il affirme avec émotion : « J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille ». Cette prise de position lui vaudra de vives critiques, notamment après sa célèbre phrase prononcée en marge des cérémonies : « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ».

La réception du prix suscita des réactions contrastées. Si ses pairs comme Roger Martin du Gard, François Mauriac et William Faulkner le félicitèrent chaleureusement, Jean-Paul Sartre eut ce commentaire acerbe : « C'est bien fait ! ». Pourtant, au-delà des polémiques parisiennes, ce Nobel enthousiasma l'Europe entière et la jeunesse, confirmant l'impact universel de l'œuvre camusienne.

Avec une touchante humilité, Camus dédia son prix à Louis Germain, l'instituteur qui avait remarqué ses talents et lui avait permis de poursuivre ses études malgré sa condition modeste. Ce geste symbolique témoigne de la fidélité de Camus à ses origines et de sa reconnaissance envers ceux qui avaient cru en lui.

Albert Camus dans la collection La Pléiade

La collection de la Bibliothèque de la Pléiade, prestigieuse référence éditoriale des Éditions Gallimard, accueille l'œuvre d'Albert Camus dans une édition savante qui témoigne de l'importance capitale de cet écrivain dans le patrimoine littéraire français. Cette édition, par sa rigueur scientifique et sa qualité matérielle exceptionnelle, offre aux lecteurs et chercheurs l'accès à l'intégralité de l'œuvre camusienne dans des conditions optimales de consultation.

Particularités éditoriales

L'œuvre d'Albert Camus a fait l'objet d'une attention éditoriale particulière au sein de la Pléiade. Initialement publiée en deux volumes thématiques dès 1962, soit peu après la disparition tragique de l'auteur en 1960, cette première édition établie par Roger Quilliot distinguait les œuvres de fiction (théâtre et récits) des essais philosophiques. Le premier volume, Théâtre, récits, nouvelles, parut en décembre 1962, suivi des Essais en 1965.

Face au succès considérable de cette première édition – le premier volume nécessita deux réimpressions en seulement dix mois – une refonte complète a été entreprise dans les années 2000. Cette nouvelle édition, dirigée par Raymond Gay-Crosier, adopte un principe strictement chronologique, respectant ainsi le souhait que Camus avait exprimé à Michel Gallimard d'être présenté "au long de [son] propre temps". Cette édition critique moderne se déploie désormais en quatre volumes qui rassemblent l'intégralité de l'œuvre publiée et de nombreux inédits.

Chaque volume, comprenant entre 1500 et 2100 pages, est enrichi d'un imposant appareil critique : notices détaillées, variantes textuelles, notes explicatives et commentaires érudits qui éclairent la genèse et la réception des textes. Cette architecture éditoriale permet de suivre l'évolution de la pensée camusienne tout en contextualisant chaque œuvre dans son époque.

Pourquoi choisir La Pléiade ?

La Pléiade offre aux textes de Camus un écrin à la hauteur de leur importance littéraire et philosophique. L'édition se distingue d'abord par ses qualités matérielles exceptionnelles : reliure en cuir véritable, dorure à l'or fin sur le dos, impression sur papier bible ultra-fin qui permet de contenir jusqu'à 1500 pages dans un format compact et maniable. Cette conception bibliophile garantit une durabilité remarquable, faisant de ces volumes des objets de transmission intergénérationnelle.

Au-delà de l'aspect esthétique, l'édition Pléiade de Camus représente un travail scientifique de référence. L'établissement rigoureux des textes, supervisé par des spécialistes reconnus, assure l'authenticité et l'exactitude des œuvres présentées. Les variantes et corrections sont minutieusement documentées, offrant une vision complète du processus créatif de l'auteur.

Pour les chercheurs comme pour les amateurs exigeants, ces volumes constituent une ressource inestimable. L'appareil critique fournit une contextualisation précieuse qui enrichit considérablement la lecture. Les index détaillés et la chronologie permettent une navigation aisée dans l'œuvre complexe de Camus.

Enfin, posséder l'œuvre camusienne dans la Pléiade représente un investissement culturel durable. Ces éditions, dont la valeur bibliophile s'accroît avec le temps, constituent un patrimoine littéraire qui traverse les époques, à l'image de la pensée universelle et intemporelle d'Albert Camus, dont les réflexions sur l'absurde, la révolte et la condition humaine conservent toute leur pertinence dans notre monde contemporain.

Citations célèbres d'Albert Camus

Albert Camus, écrivain et philosophe français, a marqué la pensée du XXe siècle par sa réflexion sur l'absurde, la révolte et la condition humaine. Ses écrits, empreints d'une lucidité remarquable, continuent d'inspirer et de résonner avec force dans notre monde contemporain. Voici quelques-unes de ses citations les plus marquantes, témoignant de la profondeur de sa pensée.

Sur la vie

- « Le présent et la succession des présents devant une âme sans cesse consciente, c'est l'idéal de l'homme absurde. » (Le Mythe de Sisyphe, 1942)

- « Créer, c'est vivre deux fois. » (Le Mythe de Sisyphe, 1942)

- « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » (Retour à Tipasa, 1954)

- « Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime. » (Carnets, 1935-1959)

- « Ne marche pas devant moi, je ne suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. Marche à côté de moi et sois simplement mon ami. » (Carnets, 1935-1959)

- « C'est ce qu'il y a de triste et d'exaltant à la fois dans la vie. C'est pour ça qu'il est bon quand même d'avoir eu un grand amour, une passion malheureuse dans sa vie. » (La Mort heureuse, 1971)

- « Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. » (Carnets, 1935-1959)

- « L'automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une fleur. » (L'Été, 1954)

Sur la révolte

- « Je me révolte, donc nous sommes. » (L'Homme révolté, 1951)

- « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » (Le Mythe de Sisyphe, 1942)

- « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » (L'Homme révolté, 1951)

- « Tout homme est un criminel qui s'ignore. » (L'Homme révolté, 1951)

- « Ce n'est pas la souffrance de l'enfant qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée. » (La Peste, 1947)

- « Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté, et le plus possible, c'est vivre et le plus possible. » (Le Mythe de Sisyphe, 1942)

- « Je tire de l'absurde trois conséquences qui sont ma révolte, ma liberté, ma passion. » (Le Mythe de Sisyphe, 1942)

- « À travers les années, sa seule consolation fut de sentir que s'il avait vécu en criminel, du moins n'avait-il pas vécu en menteur. » (La Chute, 1956)

Discours et conférences d'Albert Camus

Albert Camus, au-delà de ses romans et essais philosophiques, a marqué son époque par une œuvre oratoire d'une grande richesse. Ses discours et conférences, prononcés entre 1937 et 1958, constituent un corpus essentiel pour comprendre sa pensée et son engagement. Trente-quatre textes témoignent de cette facette moins connue mais tout aussi puissante de l'écrivain, révélant un orateur engagé dont la parole portait une vision humaniste face aux défis de son temps.

Discours de Suède 1957

Le Discours de Suède représente l'apogée de l'art oratoire camusien. Prononcé à l'occasion de la réception du prix Nobel de littérature le 10 décembre 1957, ce texte majeur se compose de trois parties distinctes : le discours du banquet Nobel à l'Hôtel de Ville de Stockholm, la conférence Nobel donnée quatre jours plus tard à l'université d'Uppsala intitulée "L'Artiste et son temps", et une postface.

Camus y expose sa conception du rôle de l'écrivain dans la société, rejetant le mythe de l'artiste isolé dans sa tour d'ivoire. « L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire », affirme-t-il, défendant l'idée d'un créateur à la fois « solitaire et solidaire ». Il développe cette dualité fondamentale qui caractérise sa vision : l'écrivain doit être immergé dans les réalités de son temps tout en maintenant la distance nécessaire à la création.

Ce discours, que Camus dédie à son ancien instituteur Louis Germain, explore les thèmes universels qui traversent son œuvre : la liberté, la justice et la dignité humaine. « La liberté de l'art ne vaut pas cher quand elle n'a d'autre sens que d'assurer le confort de l'artiste », rappelle-t-il, soulignant la responsabilité morale de l'écrivain face à l'histoire. Ce texte demeure l'une des plus éloquentes défenses de l'engagement littéraire, où l'art devient un instrument de résistance contre les forces déshumanisantes.

Conférences majeures 1937-1958

Le parcours oratoire de Camus débute véritablement le 8 février 1937, lors de l'inauguration de la Maison de la culture d'Alger, où il prononce une conférence sur « la nouvelle culture méditerranéenne ». Ce premier texte majeur annonce déjà les préoccupations qui l'habiteront toute sa vie : la recherche d'un humanisme méditerranéen capable de résister aux idéologies totalitaires qui menacent l'Europe.

Au fil des années, ses conférences s'articulent autour de quelques grands axes thématiques. La « crise de l'homme » constitue un diagnostic récurrent, que Camus développe en analysant les dérives de la modernité. Face à cette crise, il propose une éthique de la mesure et de la solidarité, s'opposant aux idéologies absolutistes. « J'aime mieux les hommes engagés aux littératures engagées », écrit-il dans ses Carnets, formule qui résume sa conception d'un engagement authentique.

L'Europe occupe une place centrale dans ses préoccupations. Camus monte régulièrement à la tribune pour défendre les peuples opprimés d'Europe de l'Est, dénonçant les totalitarismes qui bafouent la dignité humaine. Sa parole se fait particulièrement incisive lorsqu'il évoque l'Espagne de Franco, rappelant à ses contemporains leur responsabilité face à l'oppression.

La question algérienne, particulièrement douloureuse pour lui, traverse ses dernières interventions publiques. Sa conférence du 13 novembre 1958 à l'association L'Algérienne, quelques mois avant sa mort, témoigne de sa recherche désespérée d'une voie de réconciliation. « Il s'agissait de les accepter et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité », déclare-t-il alors.

Ces textes oraux, qui complètent son œuvre écrite, révèlent un Camus médiateur, cherchant à redonner voix à ceux que l'histoire a réduits au silence. Son éloquence, nourrie par une pensée rigoureuse et une profonde sensibilité, fait de lui un orateur dont la parole résonne bien au-delà de son époque. À travers ses conférences, il défend ce qu'il appelle « le métier d'homme » : s'opposer au malheur du monde pour en diminuer la souffrance, dans les limites propres à chaque individu.

L'histoire de ces textes, souvent prononcés dans des contextes de crise, témoigne d'une parole qui cherche à éclairer plutôt qu'à convaincre, à unir plutôt qu'à diviser. Leur publication intégrale permet aujourd'hui de mesurer la cohérence et la profondeur d'une pensée qui, du premier discours algérois aux ultimes interventions parisiennes, n'a cessé d'interroger les conditions d'une vie digne dans un monde traversé par l'absurde.

Livres numériques et audiobooks d'Albert Camus

L'œuvre d'Albert Camus, figure incontournable de la littérature française du XXe siècle, est désormais largement accessible en formats numériques. Ces éditions contemporaines permettent aux nouvelles générations de lecteurs de découvrir ou redécouvrir les textes fondamentaux de cet écrivain nobélisé, tout en offrant une expérience de lecture adaptée aux usages actuels.

Où les trouver ?

Les livres numériques d'Albert Camus sont disponibles sur de nombreuses plateformes spécialisées. Les principales librairies en ligne proposent ses œuvres majeures comme L'Étranger, La Peste ou Le Mythe de Sisyphe au format ePub ou Kindle, parfois à des prix très accessibles - certaines éditions numériques de L'Étranger sont même proposées à partir de 0,99€.

Pour les amateurs d'écoute, Audible offre une collection substantielle d'œuvres de Camus en version audio. Parmi les enregistrements les plus remarquables figure une version de L'Étranger lue par Albert Camus lui-même, enregistrée en avril 1954, disponible grâce à un partenariat entre Gallimard et l'Institut national de l'Audiovisuel. Cette lecture par l'auteur constitue un document exceptionnel pour les passionnés de son œuvre.

Des plateformes comme Littérature Audio proposent également certains textes de Camus en accès gratuit, rendant son œuvre accessible au plus grand nombre, notamment aux personnes malvoyantes.

Avantages du format

Les livres numériques et audio de Camus présentent plusieurs avantages significatifs par rapport aux éditions papier traditionnelles. Tout d'abord, ils offrent une portabilité incomparable : l'intégralité de l'œuvre camusienne peut tenir dans une simple liseuse ou un smartphone, permettant d'emporter cette bibliothèque partout avec soi.

Pour les textes complexes comme L'Homme révolté ou Le Mythe de Sisyphe, le format numérique permet d'ajuster la taille des caractères selon ses besoins, facilitant la lecture des passages philosophiques denses. Les fonctionnalités de recherche intégrées aux livres numériques sont particulièrement utiles pour retrouver des citations ou des concepts clés dans l'œuvre de Camus.

Quant aux audiobooks, ils offrent la possibilité de s'immerger dans l'univers camusien lors de déplacements ou d'activités quotidiennes. L'écoute de La Peste ou de La Chute par des narrateurs professionnels apporte une dimension nouvelle à ces textes, les intonations et le rythme de lecture mettant en valeur la musicalité de la prose de Camus.

Les formats numériques permettent également d'accéder à des éditions enrichies, parfois accompagnées de notes explicatives, particulièrement précieuses pour contextualiser la pensée de l'absurde et les références historiques présentes dans l'œuvre de cet écrivain engagé.

FAQ sur les livres de Albert Camus

Quelle est l'œuvre la plus connue d'Albert Camus ?

L'Étranger (1942) est incontestablement l'œuvre la plus célèbre d'Albert Camus, avec plus de huit millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ce roman, qui suit le parcours de Meursault, un homme indifférent face à la société, reste le deuxième plus grand succès des Éditions Gallimard après Le Petit Prince.

Quels sont les livres d'Albert Camus à lire en premier ?

Pour découvrir l'œuvre de Camus, commencez par L'Étranger, roman accessible qui introduit parfaitement sa philosophie de l'absurde. Poursuivez avec La Peste pour explorer la solidarité face à l'adversité, puis Le Mythe de Sisyphe pour comprendre sa pensée philosophique. Ces trois textes fondamentaux constituent une excellente porte d'entrée dans son univers.

Albert Camus est-il existentialiste ?

Non, bien que souvent associé à l'existentialisme, Camus a toujours rejeté cette étiquette. Sa philosophie s'articule autour de l'absurde, défini comme le sentiment que la vie n'a pas de sens intrinsèque. Contrairement aux existentialistes comme Sartre qui cherchent à construire un sens à partir de cette absence initiale, Camus propose une révolte constructive face à l'absurdité de la condition humaine et une acceptation lucide de ses limites, tout en célébrant les joies terrestres et la beauté du monde.

Combien de romans Camus a-t-il publiés ?

Albert Camus a publié quatre romans de son vivant : L'Étranger (1942), La Peste (1947), La Chute (1956) et le recueil de nouvelles L'Exil et le Royaume (1957). Un cinquième roman autobiographique, Le Premier Homme, retrouvé inachevé dans sa sacoche lors de l'accident qui lui coûta la vie, a été publié à titre posthume en 1994.

Dans quel ordre lire ses essais ?

Pour appréhender la pensée philosophique de Camus, commencez par Le Mythe de Sisyphe (1942) qui expose sa philosophie de l'absurde, puis enchaînez avec L'Homme révolté (1951) qui développe sa conception de la révolte. Complétez avec Noces (1939) et L'Envers et l'Endroit (1937), ses premiers essais qui révèlent son attachement à la Méditerranée.

Où acheter ses pièces de théâtre ?

Les pièces de théâtre de Camus (Caligula, Le Malentendu, L'État de siège, Les Justes, Les Possédés, Requiem pour une nonne) sont disponibles en librairies traditionnelles et en ligne, principalement aux Éditions Gallimard dans la collection Folio. Elles sont également proposées en format numérique sur les plateformes de vente en ligne et régulièrement mises en scène dans des théâtres à travers la France.

Bibliographie complète d'Albert Camus (tableau récapitulatif)

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des textes d'Albert Camus, organisés par genre littéraire, avec leur date de première publication, leur éditeur et des notes pertinentes sur chaque œuvre. Cette bibliographie exhaustive permet d'appréhender la richesse et la diversité de la production littéraire de cet écrivain majeur du XXe siècle.

| Genre | Titre | Date première publication | Éditeur | Notes |

|---|---|---|---|---|

| Romans | L'Étranger | 1942 | Gallimard | Premier roman publié de Camus, succès immédiat avec plus de huit millions d'exemplaires vendus dans le monde. Deuxième plus grand succès des Éditions Gallimard après Le Petit Prince. |

| La Peste | 1947 | Gallimard | Prix des Critiques 1947. Traduit dans plus de quarante langues. Allégorie de la résistance contre le nazisme. | |

| La Chute | 1956 | Gallimard | Roman en forme de confession, explorant les thèmes de culpabilité, de jugement et de rédemption. | |

| Le Premier Homme | 1994 | Gallimard | Roman autobiographique inachevé, publication posthume. Manuscrit retrouvé dans la sacoche de Camus après l'accident qui lui a coûté la vie. | |

| Recueils de nouvelles | L'Exil et le Royaume | 1957 | Gallimard | Six nouvelles explorant les thèmes de l'exil, de la solitude et de l'aliénation. |

| Essais philosophiques | L'Envers et l'Endroit | 1937 | Charlot | Premier recueil d'essais publié de Camus, réflexions sur son enfance en Algérie. |

| Noces | 1939 | Charlot | Célébration de la nature méditerranéenne et réflexion sur le bonheur terrestre. | |

| Le Mythe de Sisyphe | 1942 | Gallimard | Essai fondamental sur l'absurde, publié la même année que L'Étranger. | |

| L'Homme révolté | 1951 | Gallimard | Analyse des révoltes historiques et philosophiques. A provoqué une rupture avec Jean-Paul Sartre. | |

| L'Été | 1954 | Gallimard | Recueil d'essais lyriques sur la Méditerranée et ses paysages. | |

| Discours de Suède | 1957 | Gallimard | Texte du discours prononcé lors de la réception du Prix Nobel de Littérature. | |

| Réflexions sur la peine capitale | 1957 | Calmann-Lévy | Essai contre la peine de mort, écrit en collaboration avec Arthur Koestler. | |

| Pièces de théâtre | Caligula | 1944 | Gallimard | Première pièce publiée, écrite entre 1938 et 1939, créée au Théâtre Hébertot en 1945. |

| Le Malentendu | 1944 | Gallimard | "Tragédie moderne" publiée simultanément avec Caligula. | |

| L'État de siège | 1948 | Gallimard | Spectacle en trois parties, créé au Théâtre Marigny en octobre 1948. | |

| Les Justes | 1949 | Gallimard | Pièce inspirée de faits historiques sur des révolutionnaires russes de 1905. | |

| Révolte dans les Asturies | 1936 | Publication collective | Pièce de jeunesse écrite pour le Théâtre du Travail qu'il fonde en 1936. | |

| Requiem pour une nonne | 1956 | Gallimard | Adaptation de l'œuvre de William Faulkner. | |

| Les Possédés | 1959 | Gallimard | Adaptation du roman de Dostoïevski, dernière pièce de Camus. | |

| Journalisme et chroniques | Actuelles I | 1950 | Gallimard | Recueil d'articles et de chroniques publiés entre 1944 et 1948. |

| Actuelles II | 1953 | Gallimard | Chroniques sur la politique et la culture. | |

| Actuelles III : Chronique algérienne 1939-1958 | 1958 | Gallimard | Articles et prises de position sur la question algérienne. | |

| Camus à Combat | 1944-1947 | Combat (journal) | 165 articles écrits comme rédacteur en chef et éditorialiste. | |

| Carnets et journaux intimes | Carnets I (mai 1935 - février 1942) | 1962 | Gallimard | Publication posthume de ses notes personnelles. |

| Carnets II (janvier 1942 - mars 1951) | 1964 | Gallimard | Réflexions sur sa vie et son œuvre pendant la guerre et l'après-guerre. | |

| Carnets III (mars 1951 - décembre 1959) | 1989 | Gallimard | Dernières notes personnelles jusqu'à quelques jours avant sa mort. | |

| Correspondances | Correspondance Albert Camus - Jean Grenier | 1981 | Gallimard | Échanges avec son professeur de philosophie et ami. |

| Correspondance Albert Camus - Pascal Pia | 2000 | Fayard/Gallimard | Lettres échangées avec son ami journaliste. | |

| Correspondance Albert Camus - René Char | 2007 | Gallimard | Amitié littéraire entre deux grands écrivains. | |

| Correspondance Albert Camus - Louis Guilloux | 2013 | Gallimard | Échanges avec l'écrivain breton. | |

| Correspondance Albert Camus - Maria Casarès | 2017 | Gallimard | Lettres d'amour échangées pendant quinze ans avec la comédienne. | |

| Correspondance avec ses amis Bénisti (1934-1958) | 1995 | Gallimard | Cinquantaine de lettres qui éclairent sa formation intellectuelle. | |

| Textes universitaires | Métaphysique chrétienne et néoplatonisme | 1935 | Manuscrit | Mémoire universitaire qui lui a permis d'enseigner dans les écoles secondaires. |

| Préfaces et textes divers | Lettres à un ami allemand | 1945 | Gallimard | Quatre lettres fictives écrites pendant l'Occupation. |

| La Crise de l'homme | 1946 | Texte de conférence | Conférence donnée à l'Université Columbia le 28 mars 1946. | |

| Ni victimes ni bourreaux | 1946 | Combat | Série d'essais publiés dans le journal Combat. | |

| L'Artiste et son temps | 1957 | Gallimard | Texte sur le rôle de l'artiste dans la société. | |

| La Postérité du soleil | 1965 | Gallimard | Texte accompagnant des photographies d'Henriette Grindat, publication posthume. | |

| Adaptations | Les Esprits | 1953 | Gallimard | Adaptation de la pièce de Pierre de Larivey. |

| La Dévotion à la croix | 1953 | Gallimard | Adaptation de l'œuvre de Calderón de la Barca. |

Cette bibliographie met en lumière la diversité des textes d'Albert Camus, qui s'est illustré dans de nombreux genres littéraires. Son œuvre, marquée par une grande cohérence thématique autour de l'absurde, de la révolte et de la condition humaine, continue d'exercer une influence majeure sur la pensée contemporaine. Des premiers essais publiés en Algérie aux œuvres posthumes, ce tableau offre une vision complète de l'héritage littéraire de cet écrivain humaniste, couronné par le Prix Nobel de Littérature en 1957 pour l'ensemble de sa production.